Macht Diskriminierung krank? Die psychische Gesundheit von LSBTQI*-Menschen

- Artikel

- Bibliografische Daten

- Autorinnen/Autoren

- Gesamtausgabe

Die Abkürzung LSBTQI* steht für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, queere und inter* Menschen und vereint eine Gruppe von Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung (auch: sexuelle Minderheiten) und/oder ihres Geschlechts (auch: geschlechtliche Minderheiten) mit Vorurteilen und Diskriminierung in unserer Gesellschaft konfrontiert sind. Das Sternchen (*) steht hier für viele weitere Bezeichnungen (z. B. asexuell oder nicht-binär), die in der Abkürzung nicht explizit genannt werden, jedoch auch zu dieser Gruppe gehören.1 Im Gegensatz dazu werden Personen als »cis-heterosexuell« bezeichnet, die heterosexuell sind und bei denen das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht mit der Selbstzuschreibung des Geschlechts übereinstimmt.

In den letzten Jahren hat sich die rechtliche Gleichstellung von LSBTQI*-Menschen in Deutschland verbessert. So können seit der Einführung der »Ehe für alle« im Jahr 2017 gleichgeschlechtliche Paare heiraten, seit der Einführung des Geschlechtseintrags »divers« Ende 2018 ist ein drittes Geschlecht rechtlich anerkannt, und das im April 2024 verabschiedete Selbstbestimmungsgesetz soll es trans*2- und inter*-Menschen erleichtern, ihren Geschlechtseintrag und Vornamen zu ändern. Auch die gesellschaftliche Akzeptanz von LSBTQI*-Menschen hat sich in Deutschland wie auch in zahlreichen anderen Ländern verbessert (Flores, 2021).3 Trotz dieser positiven Entwicklung zeigen zahlreiche nationale und internationale Studien, dass LSBTQI*-Menschen nach wie vor von Vorurteilserfahrungen, Diskriminierung und Gewalt betroffen sind (siehe beispielsweise European Union Agency for Fundamental Rights, 2020; Flores, Stotzer, Meyer & Langton, 2022; de Vries et al., 2020; Frohn, Meinhold & Schmidt, 2017).

Diskriminierung und Minderheitenstress

LSBTQI*-Menschen erleben unterschiedliche Arten von Vorurteilserfahrungen und Diskriminierung. So berichten in einer EU-weiten Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte aus dem Jahr 2019 22 % der befragten LSBTQI*-Menschen von Diskriminierung in der Öffentlichkeit (z. B. in Bars, Cafés oder Nachtclubs), 21 % von Diskriminierung in der Arbeitswelt (z. B. in Bewerbungsverfahren oder am Arbeitsplatz), 19 % von Diskriminierung in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen und 16 % von Diskriminierung im Gesundheitswesen (z. B. bei Ärztinnen und Ärzten) (European Union Agency for Fundamental Rights, 2020). In diesem Kontext beschäftigen sich Forscher*innen aus unterschiedlichen Disziplinen mit der Frage, welche Folgen Vorurteilserfahrungen für die betroffenen Personen haben können.

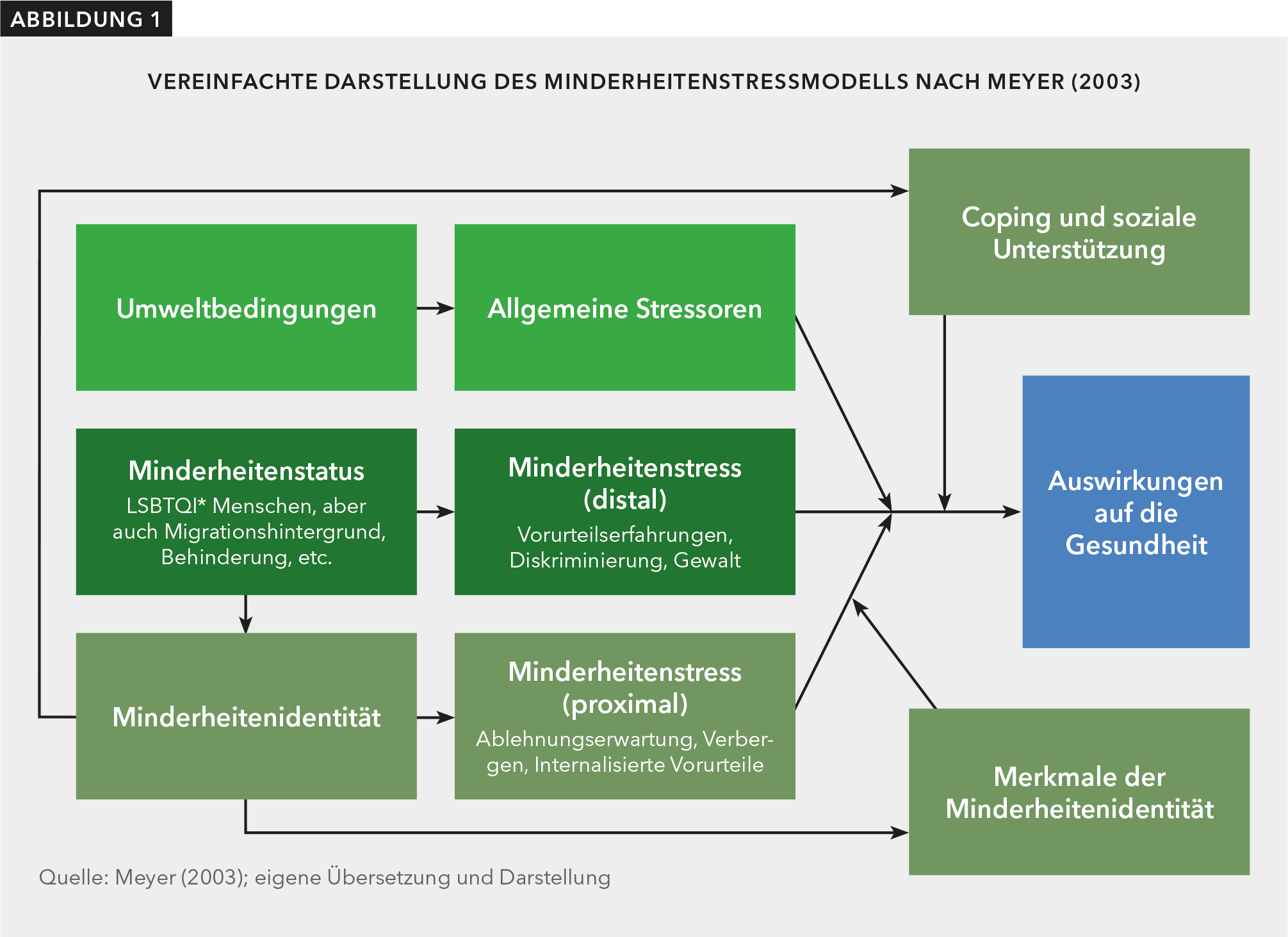

Häufige oder gar lebenslange Erfahrungen von Ablehnung und Ausgrenzung stellen für die Betroffenen eine hohe und chronische Stressbelastung dar. Das Minderheitenstressmodell nach Meyer (2003) beschreibt in einem Prozessmodell die gesundheitlichen Folgen dieser Belastungen. Zunächst einmal können LSBTQI*-Menschen (und andere Minderheitengruppen), genau wie der Rest der Bevölkerung, durch Umweltbedingungen ausgelösten allgemeinen Stressoren ausgesetzt sein. Dies kann beispielsweise Stress am Arbeitsplatz, in der Partnerschaft oder in der Familie sein. Neben diesen allgemeinen Stressoren sind LSBTQI*-Menschen wie auch andere Minderheiten in einer Gesellschaft, etwa Menschen mit Behinderung oder mit Migrationshintergrund, jedoch zusätzlich dem sogenannten Minderheitenstress ausgesetzt. Dieser wird in zwei Formen unterschieden. Zum einen in das Erleben von Vorurteilserfahrungen, Diskriminierung oder Gewalt durch die Umwelt, was als distaler Minderheitenstress bezeichnet wird. Zum anderen können bestimmte Formen des Umgangs mit der eigenen Minderheitenidentität mit Stress assoziiert sein, was als proximaler Minderheitenstress bezeichnet wird. So kann zum Beispiel das dauerhafte Verbergen der eigenen Identität im sozialen Umfeld (vgl. Coming-out), um Diskriminierung zu vermeiden, oder aber das Verinnerlichen von gesellschaftlich geteilten Vorurteilen über die eigene Identität zu einem chronischen Stressfaktor mit gesundheitlichen Folgen werden. Die Wirkung dieser Prozesse auf die individuelle Gesundheit wird durch weitere Faktoren verstärkt oder abgeschwächt. Dazu gehören etwa die soziale Unterstützung im sozialen Umfeld oder auch die Selbstakzeptanz als Coping-Mechanismus (siehe Abbildung 1).

Insbesondere international konnten bereits zahlreiche Studien für verschiedene Minderheitengruppen einen Effekt von Vorurteilserfahrungen, Diskriminierung und Gewalt auf die Gesundheit empirisch belegen, wobei ein Forschungsschwerpunkt auf psychischer Gesundheit liegt. Auch bei LSBTQI*-Menschen zeigen zahlreiche Studien Unterschiede in der psychischen Gesundheit im Vergleich zu cis-heterosexuellen Menschen (Meyer, 2003; Frost & Meyer, 2023; OECD, 2019). Auch wenn es in Deutschland bislang nur vereinzelte Studien in diesem Bereich gibt, entsprechen deren Befunde weitesgehend dem internationalen Forschungsstand (siehe beispielsweise Pöge et al., 2020; Kasprowski et al., 2021; Timmermanns, Graf, Merz & Stöver, 2022).

Datenbasis und Methode

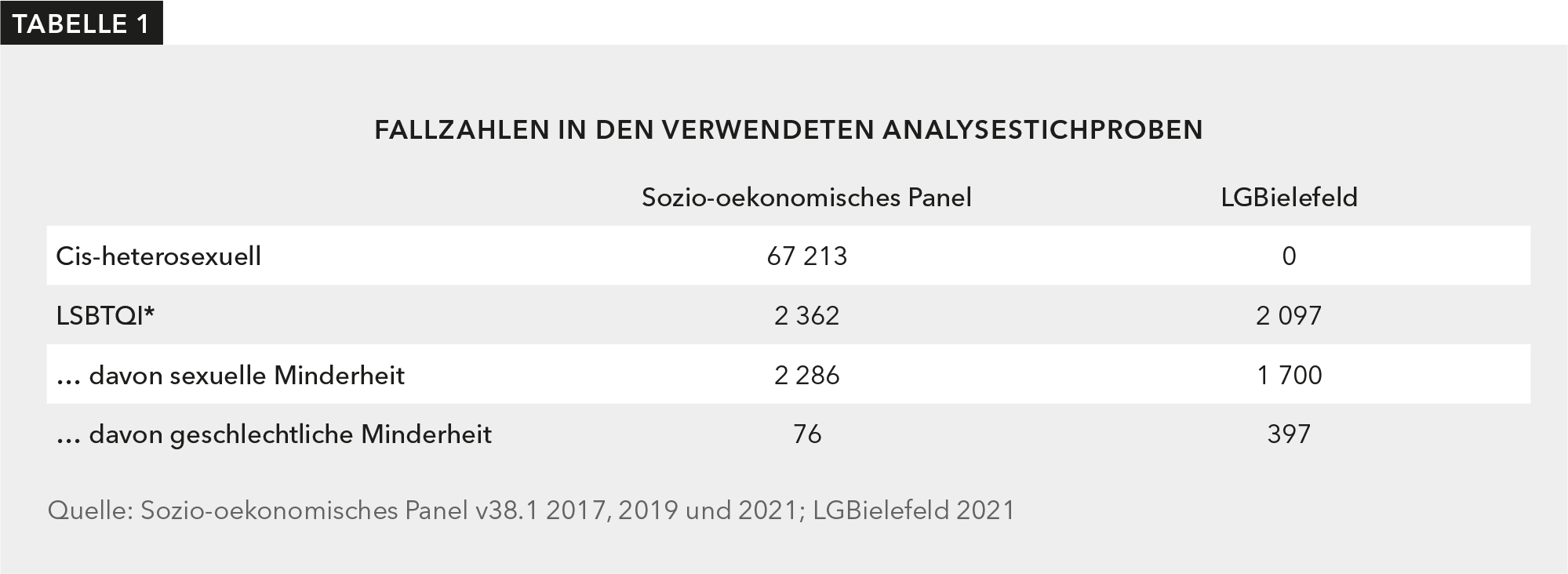

Zur Untersuchung der psychischen Gesundheit von LSBTQI*-Menschen verwenden wir zwei unterschiedliche Datenquellen. Bei dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) handelt es sich um eine seit 1984 laufende Studie, in der jährlich rund 30 000 Personen zu unterschiedlichen Themen befragt werden (Goebel et al., 2019). Im Jahr 2016 wurden die Studienteilnehmer*innen des SOEP erstmals zu ihrer sexuellen Orientierung befragt. Das SOEP wurde zusätzlich im Jahr 2019 um eine Stichprobe von 477 Haus-halten, in denen LSBTQI*-Menschen leben, ergänzt (de Vries et al., 2021; Fischer et al., 2021). Zur Untersuchung der psychischen Gesundheit von Befragten verwenden wir die Erhebungsjahre 2017, 2019 und 2021. Die Fallzahlen betragen 67 213 Beobachtungen bei cis-heterosexuellen Befragten und 2 362 bei LSBTQI*-Befragten (siehe Tabelle 1). Da der Anteil an LSBTQI*-Menschen im SOEP umso höher ist, je jünger die Personen sind (die LSBTQI*-Befragten des SOEP sind im Schnitt zehn Jahre jünger als die cis-heterosexuellen Befragten) und das Alter ein wichtiger Faktor der individuellen Gesundheit ist, wurde das Alter der cis-heterosexuellen Personen an das Alter der LSBTQI*-Befragten mittels einer »Propensity-Score-Gewichtung« statistisch angepasst. Dies erlaubt einen Vergleich der beiden Gruppen im gleichen Alter.

Die Daten einer deutschlandweiten Online-Befragung von LSBTQI*-Menschen (LGBielefeld) aus dem Jahr 2021 (Zindel et al., 2023) erlauben aufgrund ihrer hohen Fallzahl und vertiefender Informationen zusätzlich Unterschiede innerhalb der LSBTQI*-Community zu untersuchen. Für die Auswertungen zur Gesundheit werden die Daten von 2 097 Befragten verwendet (siehe Tabelle 1).

In beiden Erhebungen wurde die psychische Gesundheit mittels der Frage: »Hat ein Arzt bei Ihnen jemals eine oder mehrere der folgenden Krankheiten festgestellt?« erhoben. Zur Auswahl standen hier unter anderem die Antwortoptionen »Depressive Erkrankung«, »Schlafstörung« und »Ausgebranntsein (Burn-out)«. Während in den Auswertungen des SOEP Unterschiede zwischen cis-heterosexuellen und LSBTQI*-Menschen dargestellt werden, wird in den Auswertungen der LGBielefeld-Befragung zwischen sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten unterschieden. Zusätzlich wird die psychische Gesundheit von LSBTQI*-Menschen mit und ohne Diskriminierungserfahrungen als Hinweis auf distalen Minderheitenstress sowie mit und ohne Coming-out gegenüber der Familie als Hinweis auf proximalen Minderheitenstress betrachtet.

Psychische Gesundheit von LSBTQI*-Menschen

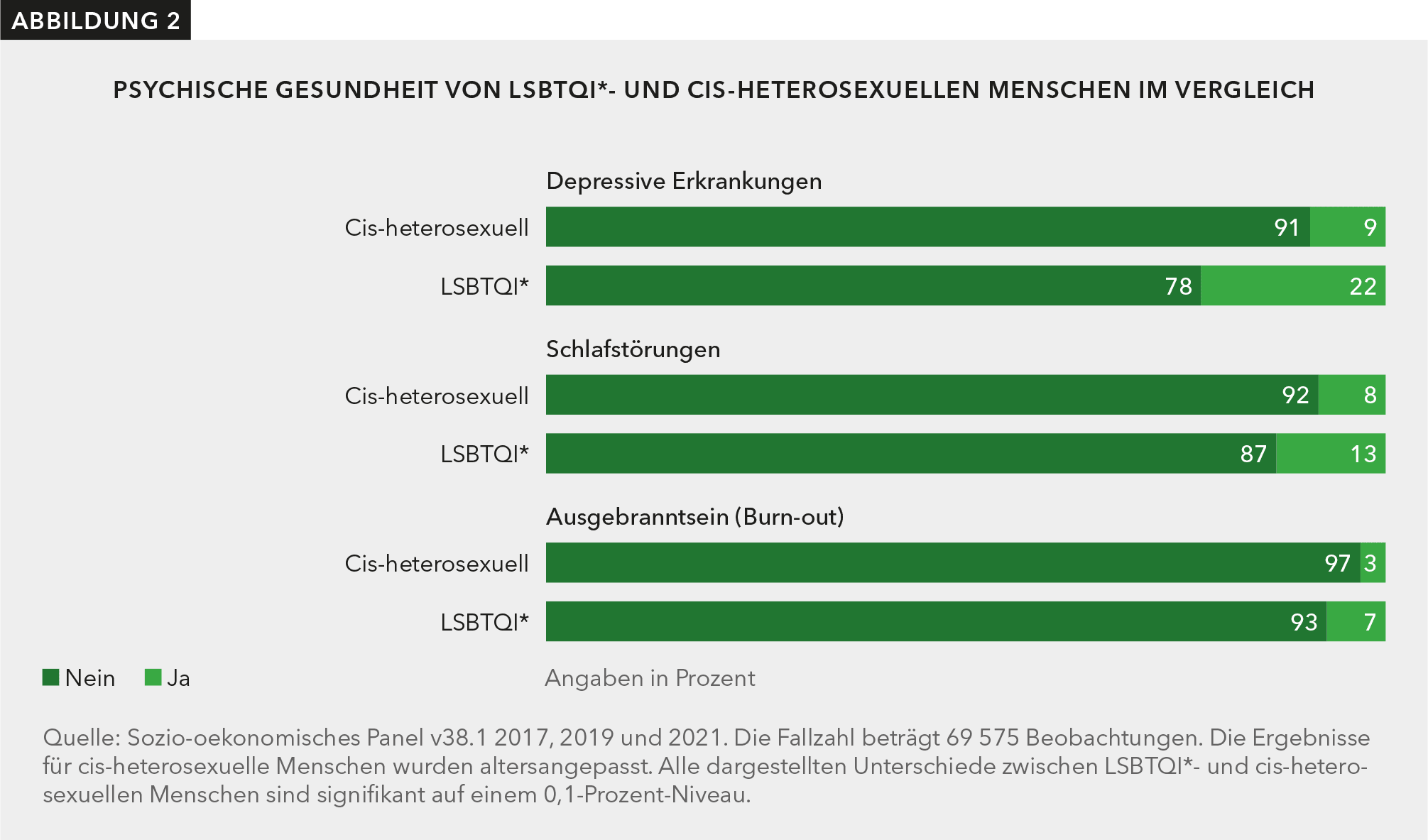

Abbildung 2 zeigt, dass bei den drei betrachteten Indikatoren psychischer Gesundheit LSBTQI*-Menschen häufiger betroffen sind als cis-heterosexuelle Menschen. 9 % der cis-heterosexuellen Menschen berichteten, jemals eine Diagnose einer depressiven Erkrankung erhalten zu haben. Bei gleichaltrigen LSBTQI*-Menschen lag dieser Anteil bei 22 %. Auch von Schlafstörungen und Burn-out waren LSBTQI*-Menschen mit 13 % und 7 % häufiger betroffen als cis-heterosexuelle Menschen mit 8 % beziehungsweise 3 %.

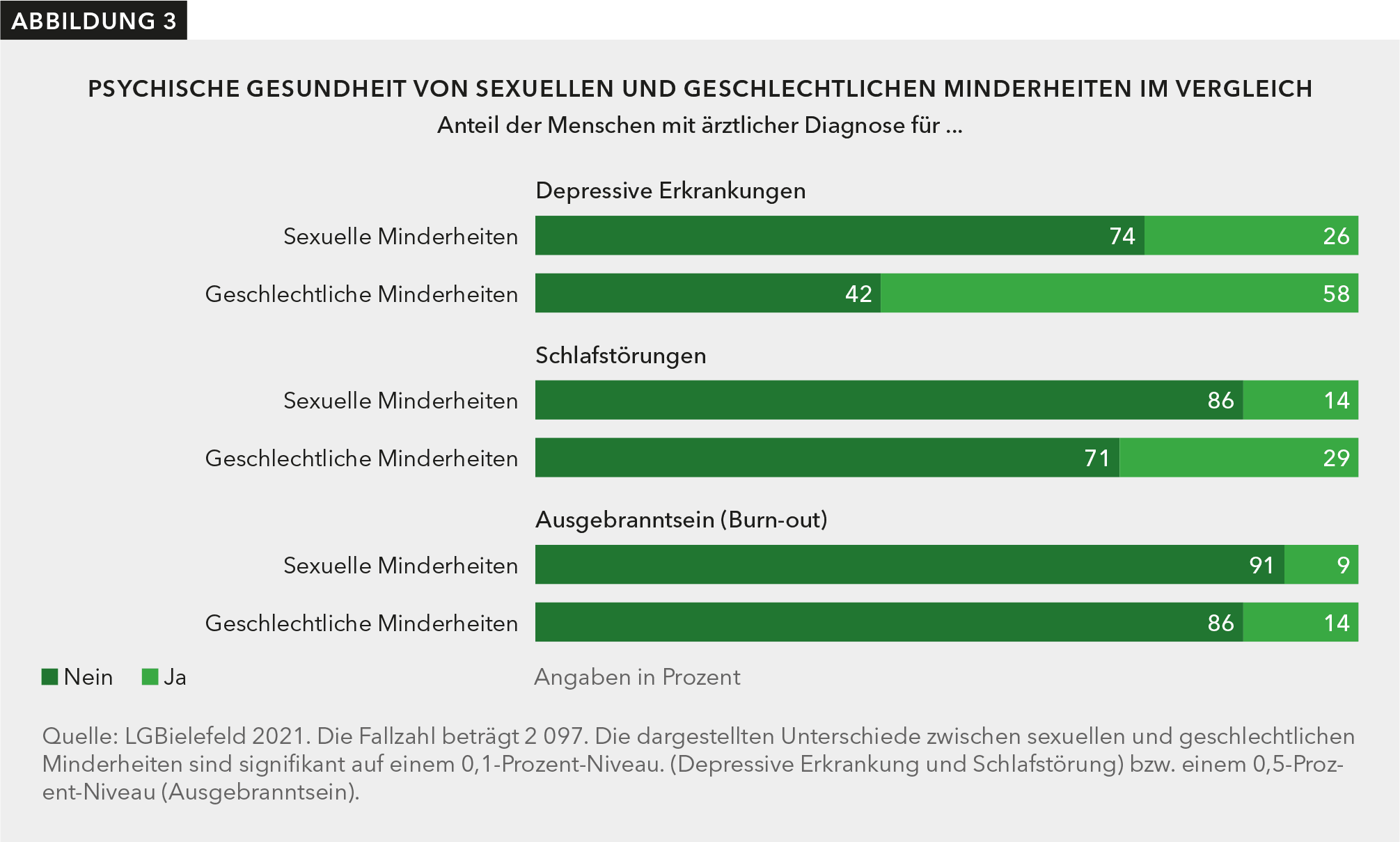

In Abbildung 3 wird die psychische Gesundheit innerhalb der LSBTQI*-Community dargestellt, wobei zwischen sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten unterschieden wird. Befragte aus geschlechtlichen Minderheiten berichteten häufiger von depressiven Erkrankungen (58 %), Schlafstörungen (29 %) und Burn-out (14 %) als Befragte aus sexuellen Minderheiten. Im Sinne des Minderheitenstressmodells ist eine mögliche Erklärung dieser Unterschiede, dass sich das Ausmaß an Vorurteilserfahrungen, Diskriminierung und Gewalt, das durch beide Gruppen erfahren wird, voneinander unterscheidet. So zeigen Forschungsergebnisse, dass geschlechtliche Minderheiten in noch größerem Ausmaß von Vorurteilserfahrungen, Diskriminierung und Gewalt betroffen sind als sexuelle Minderheiten und auch die soziale Akzeptanz gegenüber geschlechtlichen Minderheiten im Durchschnitt geringer ist (Valfort, 2017; European Union Agency for Fundamental Rights, 2020; OECD, 2019).

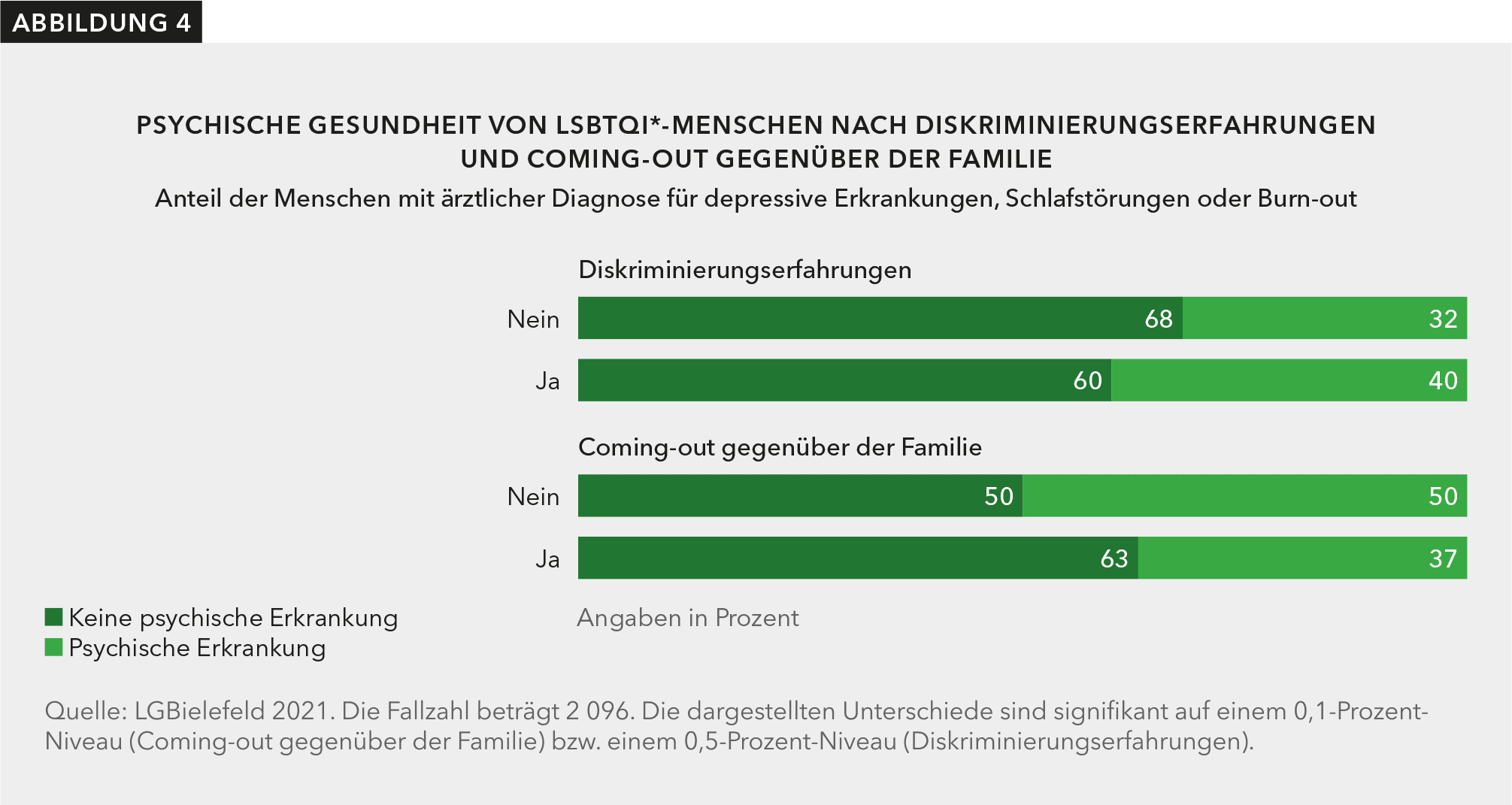

Abbildung 4 stellt die psychische Gesundheit innerhalb der LSBTQI*-Community zusammenfassend für die drei betrachteten Indikatoren dar. Angegeben wird der Anteil der Personen, bei denen wenigstens eine der drei Formen psychischer Belastung diagnostiziert wurde. Falls Befragte von Diskriminierung berichteten, wurde dies als Hinweis auf distalen Minderheitenstress betrachtet und falls sie berichteten, dass sie gegenüber der eigenen Familie ungeoutet sind, als Hinweis auf proximalen Minderheitenstress. Die Ergebnisse zeigen, dass LSBTQI*-Menschen, welche von Diskriminierungserfahrungen berichteten, mit 40 % etwas häufiger ärztliche Diagnosen für depressive Erkrankungen, Schlafstörungen oder Ausgebranntsein erhalten haben als LSBTQI*-Menschen, welche keine Diskriminierungserfahrungen gemacht hatten (32 %). Dieser Zusammenhang wird in Bezug auf die psychische Gesundheit auch in zahlreichen internationalen Studien bestätigt (Meyer, 2003; Frost & Meyer, 2023; OECD, 2019). Auch für das Coming-out gegenüber der Familie zeigen sich Unterschiede, welche im Einklang mit dem Minderheitenstressmodell stehen: LSBTQI*-Menschen, die ein Coming-out gegenüber mindestens einer Person innerhalb der Familie hatten, litten seltener an depressiven Erkrankungen, Schlafstörungen und Ausgebranntsein.4

Fazit und Ausblick

Auch wenn sich die Situation von LSBTQI*-Menschen in Bezug auf die rechtliche Gleichstellung und gesellschaftliche Akzeptanz in vielen Ländern verbessert hat, sind LSBTQI*-Menschen nach wie vor von Vorurteilserfahrungen, Diskriminierung und Gewalt betroffen. Basierend auf dem Minderheitenstressmodell nach Meyer (2003) hat dieser Beitrag eine Benachteiligung von LSBTQI*-Menschen in Bezug auf die psychische Gesundheit im Vergleich zu cis-heterosexuellen Menschen aufgezeigt. Dass LSBTQI*-Menschen nicht nur in Bezug auf die psychische, sondern auch in Bezug auf die körperliche Gesundheit benachteiligt sind, zeigen die Ergebnisse einer früheren Studie: Hier wurde festgestellt, dass LSBTQI*-Menschen häufiger ärztliche Diagnosen für Herzkrankheiten, Migräne und chronische Rückenschmerzen erhalten als cis-heterosexuelle Menschen (Kasprowski et al., 2021). Dabei handelt es sich um Krankheiten, die unter anderem durch chronischen Stress beeinflusst werden können.

Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Handlungsbedarf in Bezug auf die Lebenssituation von LSBTQI*-Menschen. Maßnahmen wie der Ausbau des Antidiskriminierungsschutzes oder die Verbesserung der Gesundheitsversorgung von LSBTQI*-Menschen können hier wichtige Schritte sein. Zusätzlich sollte auch die Förderung von gesellschaftlicher Akzeptanz in Form von Sensibilierungsmaßnahmen zum Beispiel in Bildungseinrichtungen, in der Ausbildung von pädagogischen und medizinischen Fachkräften und am Arbeitsplatz weiter vorangetrieben werden. Da die LSBTQI*-Community für viele eine wichtige soziale Ressource und einen Schutzraum darstellt, sollten Community-Strukturen nachhaltig gefördert und unterstützt und hierbei auch unterschiedliche Bedarfe innerhalb der LSBTQI*-Community einbezogen werden.

Fußnoten

1 Für eine aktuelle Übersicht über Begrifflichkeiten geschlechtlicher und sexueller Vielfalt siehe beispielsweise Debus & Laumann (2022).

2 Auf Wunsch der Autor*innen wird in diesem Beitrag der Gender-Stern verwendet.

3 Demgegenüber gibt es eine Reihe von Ländern, in denen die rechtliche Situation und die allgemeine Akzeptanz von LSBTQI*-Menschen unverändert prekär sind oder sich sogar verschlechtert haben. So sind homosexuelle Handlungen in vielen Ländern strafbar, in Afghanistan, Brunei, Iran, Jemen, Mauretanien, Nigeria, Somalia und Uganda sogar mit der Todesstrafe belegt. Die Akzeptanz von LSBTQI*-Menschen ist zwischen 2010 und 2020 beispielsweise in Moldawien, Äthiopien und Aserbaidschan zurückgegangen (Flores, 2021). Zusätzlich gibt es Unterschiede in der sozialen Akzeptanz gegenüber unterschiedlichen Gruppen der LSBTQI*-Community. So liegt gegenüber geschlechtlichen Minderheiten in Deutschland und zahlreichen anderen Ländern eine geringere Akzeptanz vor als gegenüber sexuellen Minderheiten (OECD, 2023; OECD, 2019).

4 Werden die Unterschiede von ärztlichen Diagnosen für depressive Erkrankungen, Schlafstörungen und Ausgebranntsein separat voneinander betrachtet und nach Diskriminierungserfahrungen und Coming-out gegenüber der Familie unterschieden, zeigen sich statistisch signifikante Unterschiede nur in Bezug auf depressive Erkrankungen und Schlafstörungen.

Zitation

Vries, L. de, & Kroh, M. (2024). Macht Diskriminierung krank? Die psychische Gesundheit von LSBTQI*-Menschen. FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung: Informationsdienst der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), 1, 72–79.

Veröffentlichungsdatum

Dr. Lisa de Vries ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für Methoden der empirischen Sozialforschung mit dem Schwerpunkt Quantitative Methoden an der Universität Bielefeld. Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich der Diskriminierungs- und Ungleichheitsforschung, mit dem Fokus auf der Arbeits- und Lebenssituation von LSBTQI*- Menschen sowie methodischen Herausforderungen bei der Erforschung von marginalisierten Gruppen. Kontakt: lisa.de_vries(at)uni-bielefeld.de

Prof. Dr. Martin Kroh ist Professor für Methoden der empirischen Sozialforschung mit dem Schwerpunkt Quantitative Methoden an der Universität Bielefeld. Seine Arbeitsschwerpunkte sind soziale und politische Ungleichheiten sowie längsschnittliche Forschungsdesigns.

Kontakt: martin.kroh(at)uni-bielefeld.de

Alle Links und Autorenangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Herausgebende Institution

Artikel der Gesamtausgabe

- Wer sind »die 14- bis 17-jährigen Jugendlichen«?

- Krieg, Pandemie und Zukunft: Was Jugendliche bewegt

- Mädchen in der Krise – Wertewandel bei der Familienplanung

- Diskriminierung von Jugendlichen an Schulen. Ergebnisse aus »ICCS 2022«

- Lebenslagen, Wohlbefinden und Perspektiven Jugendlicher in Deutschland und Frankreich

- Was beschäftigt Jugendliche?

- Nackt im Netz – Porno, Sexting, Missbrauch

- Jugend online

- Kinder- und Jugendarmut in Deutschland

- Prävention psychischer Belastungen und Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter

- Macht Diskriminierung krank? Die psychische Gesundheit von LSBTQI*-Menschen

- LIEBESLEBEN-Beratung zum Schutz vor Konversionsbehandlungen

- Fortbildungsnetz sG: Qualität sichtbar machen

- Jung ist alt: Shell Jugendstudie wird 71

- Eine repräsentative Wiederholungsbefragung zum Sexual- und Verhütungsverhalten junger Menschen in Deutschland

- Jugendliche gegen sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen stark machen

- Selbstorganisiertes Lernen für Fachkräfte mit Waschtasche, Handgepäck und großem Reisekoffer